什么?植物多掉几片叶子也能导致全球变暖?

全球变暖相信大家都再熟悉不过了吧,极端天气,冰川融化,海平面上升都与全球变暖有着脱不了的干系。我们都知道,人类活动引起的CO2浓度升高是导致全球变暖的重要“元凶”之一。但很少有人知道,CO2浓度升高其实还和土壤里一个普遍存在而又鲜为人知的现象——激发效应,有着重要联系。那究竟什么是激发效应呢?

1.什么是激发效应?

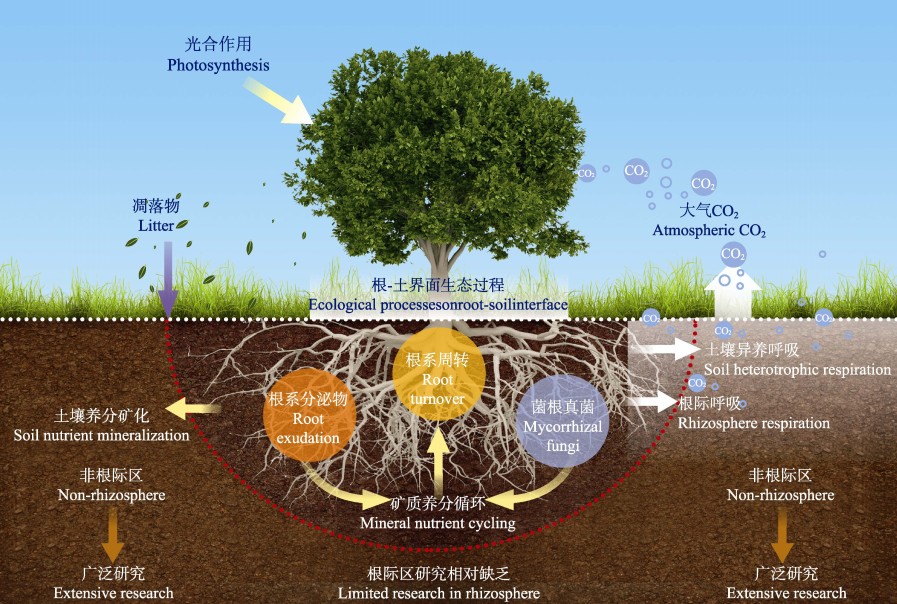

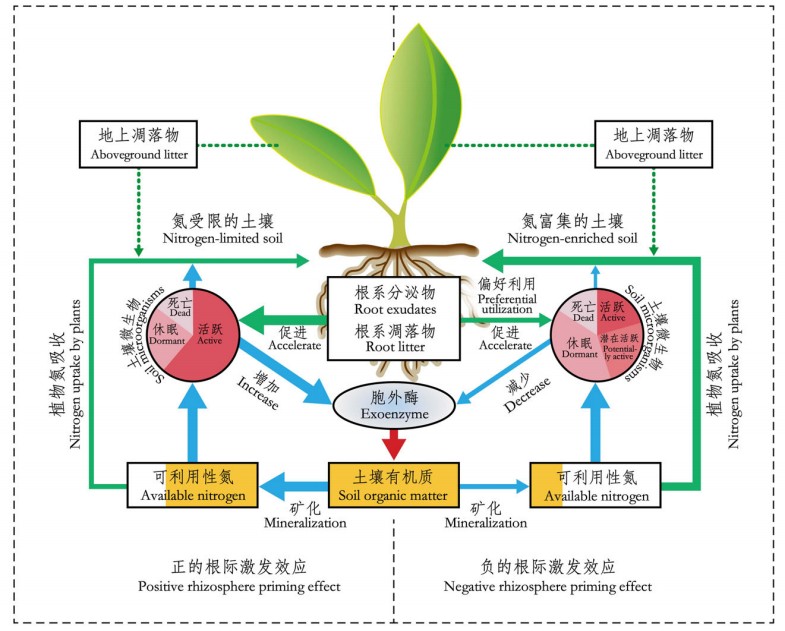

当植物的枯枝落叶、根系分泌物及凋落物中的易分解物质进入土壤后,会在短时间内促进或者抑制土壤中原有有机碳的矿化并释放CO2,这一现象便是激发效应。其中,促进土壤原有有机碳矿化并释放CO2的过程叫做“正激发效应”,抑制原有有机碳矿化的过程叫做“负激发效应”。也就是说,在一些情况下,一片小小的叶子掉落到土壤中,就能使土壤受到刺激,使原土壤释放出更多的CO2,从而促进全球变暖。

当然,大自然有它自己的调节能力,能够保持CO2吸收和释放之间的平衡。但是,在全球气候变化背景下,植物落叶会增加,而落叶引发的正激发效应会加速土壤中的碳损失,打破土壤碳输入和输出之间的平衡,使大气中的CO2浓度增加,进而加剧全球变暖。因此,激发效应与全球变暖有着“剪不断,理还乱”的“爱恨纠葛”。

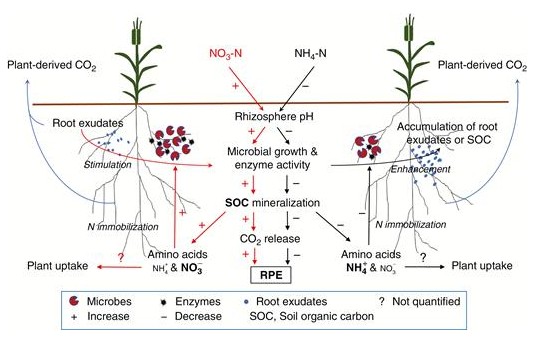

图1:全球气候变化背景下根际地球化学循环示意图(图片来源:参考文献1)

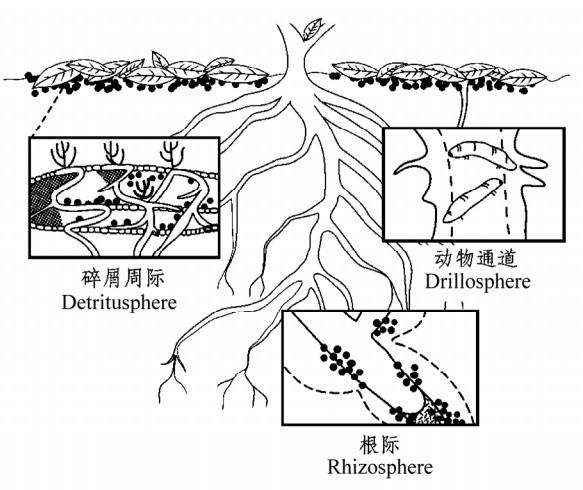

图2:根际、碎屑周际和动物通道是土壤激发效应发生的最主要部位。

(图片来源:参考文献2)

所以,研究土壤激发效应的方向和强度,对于了解全球变化来说就显得尤为重要。然而,激发效应却是一个“磨人的小妖精”,当落叶等中的易分解有机质进入土壤后,它时而引发正激发效应,时而又引发负激发效应。脾气古怪,令人难以捉摸。那么产生激发效应的机制又是什么呢?

2.产生激发效应的机制是什么呢?

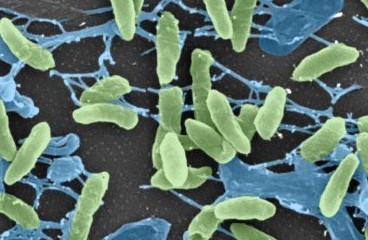

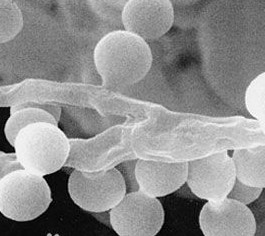

虽然激发效应令人难以捉摸,但是,这些都难不倒我们聪明的科学家们。经过科学家们的潜心研究,最终发现影响土壤激发效应的“幕后黑手”原来是土壤微生物。

图3:土壤微生物

(图片来源于网络,从左到右依次是:细菌、真菌、放线菌)

土壤微生物是生态系统的主要分解者,土壤有机碳矿化释放CO2的过程就是这些微生物为获取营养和能量,满足自身生长繁殖和新陈代谢需求引起的。落叶等中的易分解有机质进入土壤后,会增加土壤微生物的食物来源,从而作用于土壤有机质的分解过程。

图4:土壤激发效应的机制(图片来源:参考文献1)

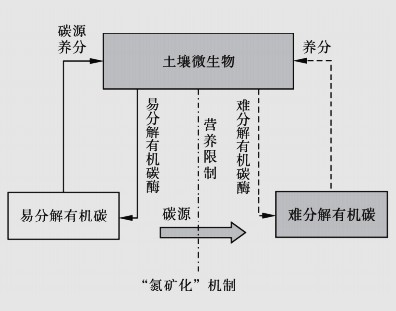

通常来讲,对激发效应微生物机制的解释有两种,一种是“协同代谢”机制,一种是“碳矿化”机制。

“协同代谢”(co-metab-olism)机制

在解释“协同代谢”机制前,我们必须明确两个概念:“r生存策略微生物”和“K生存策略微生物”。r生存策略微生物(主要为细菌)一般只“吃”落叶等中的易分解有机碳;K生存策略微生物(主要为真菌)既可以“吃”落叶中的易分解有机碳,又可以“吃”土壤中原有的难分解有机碳。

“协同代谢”机制就是当植物落叶等中的易分解有机碳进入土壤后,r生存策略微生物首先利用这些碳源合成一些酶等物质,使土壤有机质中的难分解物质聚合,促进K生存策略微生物“吃掉”这些难分解有机碳,从而形成激发效应,释放CO2。换句话说,“协同代谢”机制就是“r”和“K”这两个好兄弟分头觅食,密切合作的过程。

图5:“协同代谢”机制示意图(图片来源:参考文献3)

“氮矿化”(N-mining)机制

当植物落叶等中的易分解有机碳进入土壤后,微生物以这部分碳为食,但是总是吃碳使微生物有点儿营养不良,需要补充氮等其他营养元素,于是微生物转而分解土壤中的原有有机质来释放氮等营养元素,从而满足自身对氮的需要,因此引发了正激发效应,促进了土壤原有有机碳的矿化和CO2的释放。

图6:“碳矿化”机制示意图(图片来源:参考文献3)

3. 激发效应受什么影响呢?

在大自然中,许多因素都能够影响土壤激发效应的方向和强度。这些因素主要有:植物、土壤动物、土壤团粒结构、养分状况、水分含量、pH等。那我们接下来就看看它们是如何影响的吧。

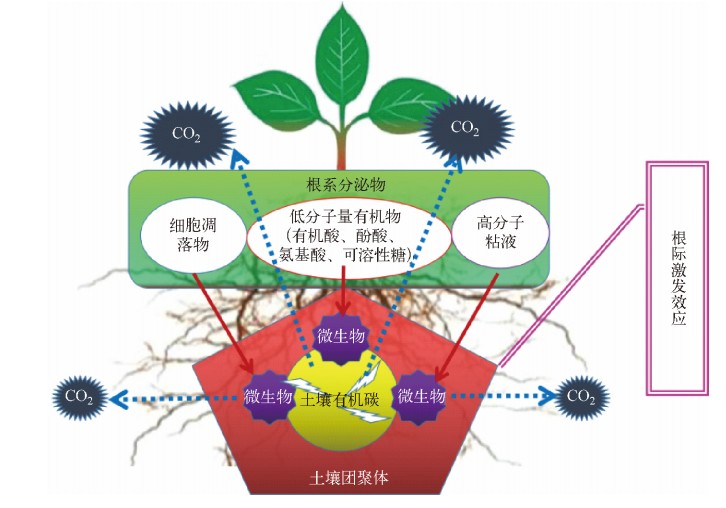

植物会通过改变根系分泌物的组成和数量来影响激发效应。

图7:植物根系分泌物影响激发效应(图片来源:参考文献4)

土壤动物(原生动物、节肢动物、线虫等)通过释放分泌物、啃食植物根系、捕食根际微生物影响微生物与植物对养分的竞争等来影响激发效应。

图8:土壤动物(图片来源于网络)

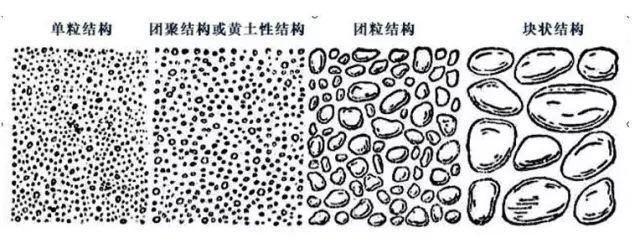

土壤团粒结构也会对激发效应的方向产生影响。科学家在1-2 mm大小团粒中观察到了正激发效应,而在0.25-1 mm的团粒中观察到了负激发效应。

图9:土壤团粒结构(图片来源于网络)

土壤养分,特别是氮元素,可以直接影响土壤微生物的活性及根系与微生物对养分的竞争,从而影响激发效应。另外,氮的形态(氨氮或硝氮)也会影响激发效应的强度和方向。

图10:氮对激发效应的影响(图片来源:参考文献5)

土壤水分可以直接改变微生物活性和植物的生长状况。通常较高的土壤含水量能够产生更强烈的激发效应,但是水分过多或者过少都不利于微生物分解利用土壤有机质。水分过少会限制矿质元素和有机质的溶解,而水分过多又会形成厌氧的淹水环境,抑制多种氧化酶和好氧微生物的活性。

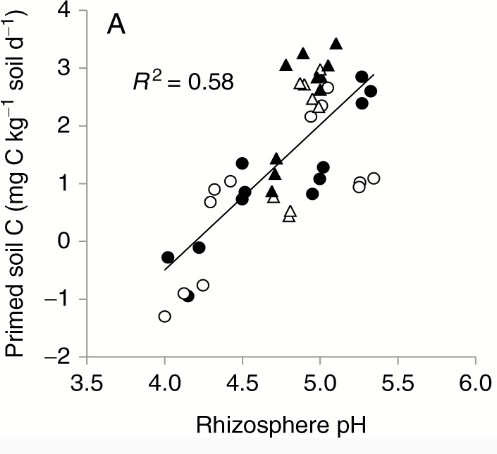

土壤pH可以通过影响微生物的组成、植物根系的生长和伸长、菌根的共生等影响激发效应的大小。一般土壤pH为5-8时微生物和胞外酶具有较高的活性,易于产生较强的激发效应。

图11:土壤激发效应与pH(图片来源:参考文献5)

关于土壤激发效应的更多秘密科学家们还在不断地探索当中。经过这篇文章的介绍,相信聪明的你一定会对土壤激发效应有所了解。小小的几片落叶竟也能促进全球变暖,可见,生活中我们需要时刻保护生态环境,爱护花草,共同守护我们美好的地球家园!

(作者:蒋磊 指导老师:宋艳宇)

参考文献

1.尹华军,张子良,刘庆.森林根系分泌物生态学研究:问题与展望[J].植物生态学报, 2018,(11):1055-1070.

2.孙悦,徐兴良,Yakov K.根际激发效应的发生机制及其生态重要性[J]. 植物生态学报,2014,38(1):62-75.

3.魏圆云,崔丽娟,张曼胤,等.土壤有机碳矿化激发效应的微生物机制研究进展[J]. 生态学杂志,2019,38(4):278-287.

4.袁红朝,王久荣,刘守龙,等.稳定碳同位素技术在土壤根际激发效应研究中的应用[J]. 同位素,2018,31(1):60-66.

5.Wang X J, Tang C X. The role of rhizosphere pH in regulating the rhizosphere priming effect and implications for the availability of soil-derived nitrogen to plants[J]. Annals of Botany, 2018, 121(1): 143-151.

附件下载: