【中科院之声】湿地土壤小种子,植被恢复大用途

湿地是位于陆生生态系统和水生生态系统之间的过渡性地带,土壤淹水或水分过饱和,生长着很多适应湿地环境的生物。沼泽湿地是我国分布面积最大的一种自然湿地类型,主要分布于我国东北三江平原、大小兴安岭、长白山地、若尔盖高原、青藏高原和辽河三角洲等地区。

沼泽湿地是自然界最富生物多样性的生态景观之一。以我国昔日的“北大荒”—三江平原为例,三江平原的“三江”即黑龙江、乌苏里江和松花江,三条大江浩浩荡荡,汇流、冲击行成了这块低平的沃土,成为我国最大的沼泽湿地集中分布区。辽阔的三江平原上孕育了众多的河流,水资源丰富,肥沃的土地上孕育了神奇多彩的湿地植物。这里有高低起伏的“塔头墩子”、一望无际的小叶章草甸、郁郁葱葱的芦苇荡……目前,三江平原已发现的湿地植物超过一千余种,成为湿地植物的天堂。

近半个多世纪以来,随着大规模的农业开发,我国沼泽湿地丧失严重。其中,三江平原沼泽湿地面积减少了80%左右,绝大部分被开垦为农田。当年“棒打狍子瓢舀鱼,野鸡飞到饭锅里”的北大荒已不复存在,如今已成为我国重要的米粮仓。近年来,随着对湿地重要性认识的提高,湿地保护和恢复工作受到普遍重视,全国范围正积极开展退耕还湿等重大生态恢复工程。

沼泽植被作为沼泽湿地生态系统的生产者,制约着湿地生产力、碳循环和养分循环等生态系统功能的发挥。因此,湿地恢复过程中,原有优势植物是否出现,成为沼泽湿地恢复成败的关键指标。

天然沼泽湿地可以依靠无性繁殖和种子繁殖两种方式进行植物群落的更新和演替。然而,湿地被大面积垦殖进行长期农业耕作以后,原有湿地植物群落已经丧失,已无法通过无性繁殖方式进行自然恢复。而通过人工移栽的方式进行恢复则会耗费大量的人力、物力和财力,且恢复的植被类型单一,群落结构简化,难以达到植物多样性恢复的目标。

因此,能否利用被开垦农田土壤中残存的植物种子进行沼泽植被的恢复成为恢复生态学家近年来普遍关注的热点科学问题。回答上述科学问题,关键是要明确湿地开垦前后土壤种子库结构和规模的变化过程,揭示利用农田残存的土壤种子库开展沼泽植被自然恢复的潜力。

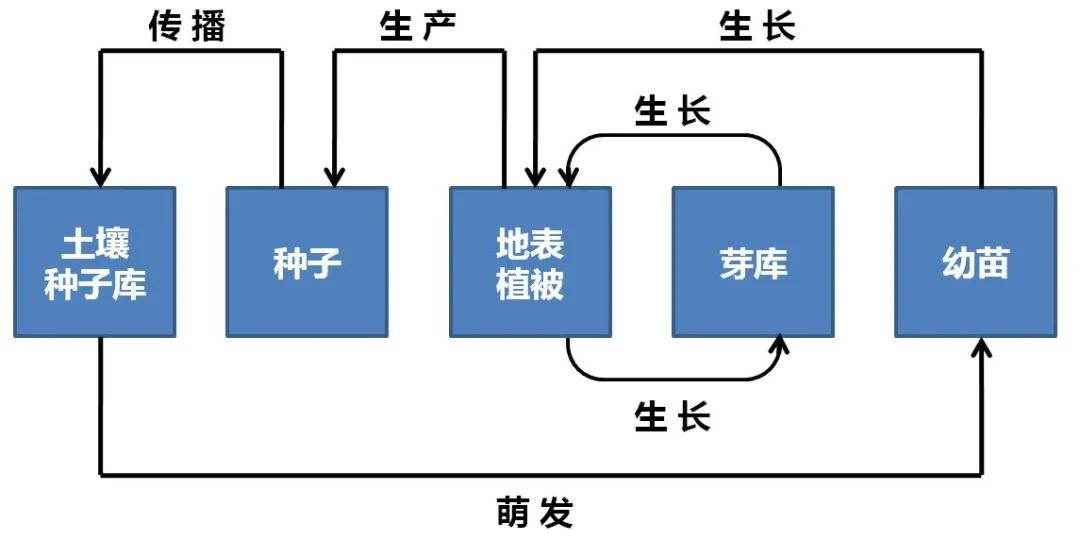

土壤种子库是土壤表面和土壤中具有活力的种子的总和,也是植物生活史过程中的一个重要阶段。植物种子成熟后会离开母体散落到地表,进入土壤,形成土壤种子库。大多数种子进入土壤后,会经历一个休眠阶段,由于物种种类和环境条件的差异,休眠时间可以从几天到很多年。根据种子休眠、萌发和死亡特征,土壤种子库可以分为瞬时土壤种子库和持久土壤种子库。土壤种子库能够为植物群落的重建提供有活力的种子,是退化生态系统生态恢复的重要组分。尤其是经过长时间的开垦后,农田土壤中仍含有大量有活力的沼泽植物种子时,可以利用残存的持久土壤种子库进行沼泽湿地植被的自然恢复。

基于生活史的植被动态概念模型

中科院东北地理所湿地生态系统管理学科组姜明研究员团队以我国东北三江平原淡水沼泽湿地为研究对象,在利用土壤种子库开展沼泽湿地恢复的理论与技术研究领域取得系列进展。团队系统揭示了湿地开垦前后土壤种子库的结构和规模特征,发现天然湿地土壤中含有大量不同类型沼泽湿地植物种子,在植物群落更新演替过程中发挥着重要作用,同时可以作为利用土壤移植技术进行湿地植被异地重建的种源地。

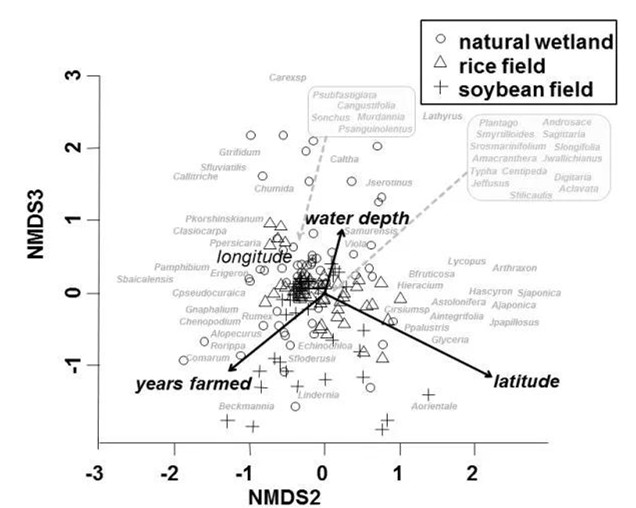

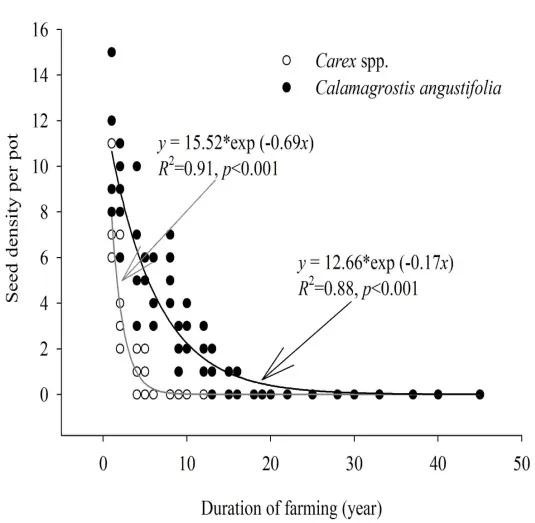

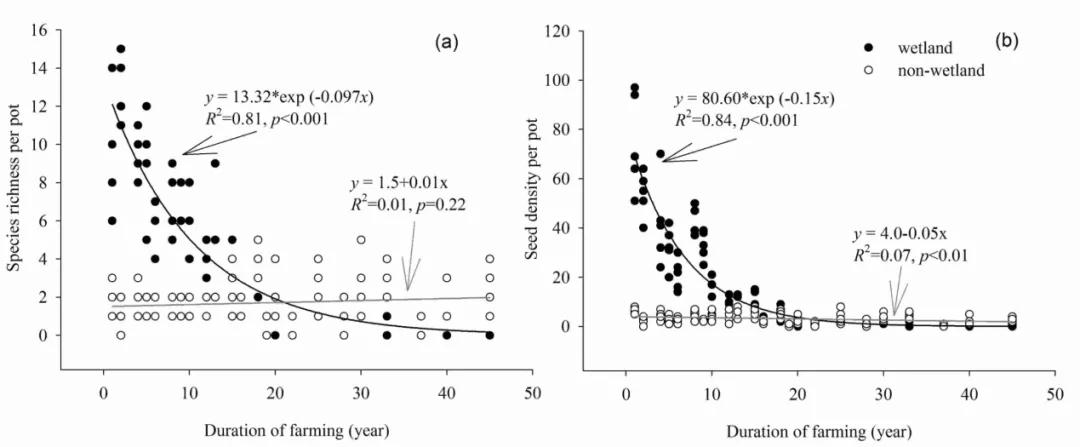

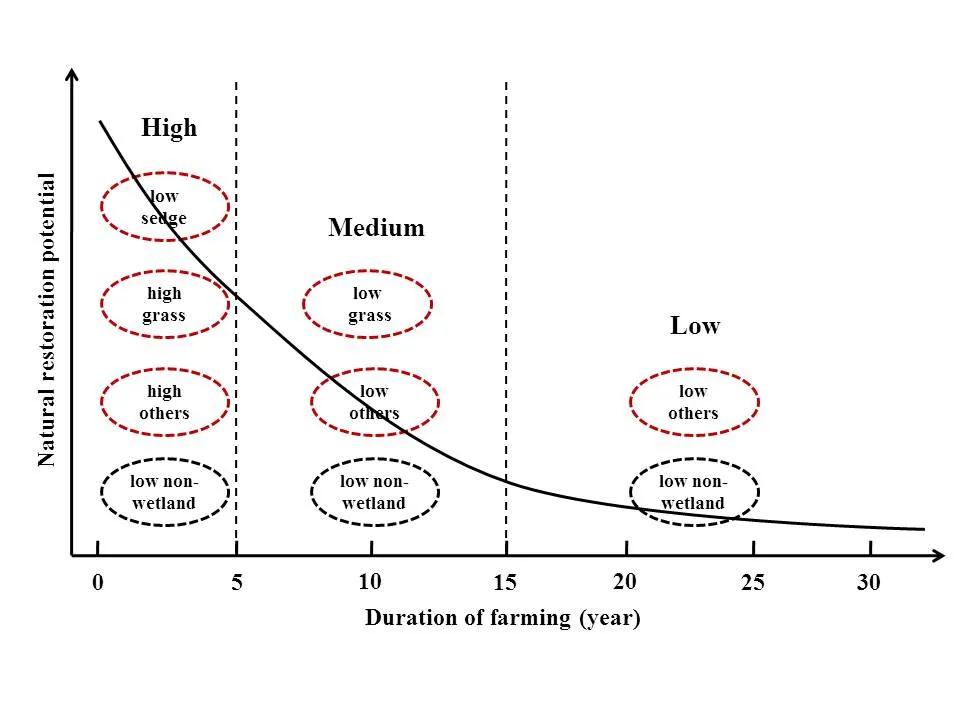

明确了纬度、水深和开垦年限是影响土壤种子库结构和规模的关键限制性环境因素。发现沼泽湿地开垦后,随着开垦年限的增加,土壤种子库结构和规模发生变化,湿地物种丰富度及种子密度呈现指数函数快速下降趋势,而非湿地物种维持在一个稳定的低水平。在开垦1-5年内,土壤中仍含有莎草、禾草、非禾草、灌木四类沼泽湿地植物功能群的种子,湿地植被自然恢复潜力巨大,这类退耕地为湿地自然恢复的优先区域。开垦6-15年内,莎草类植物种子在土壤中消失,而禾草、非禾草、灌木植物的种子在土壤中依然存在,这类退耕地依然具有自然恢复成新生的湿地植物群落的潜力,为湿地自然恢复的次优先区域。当开垦年限在16年以上时,绝大部分湿地植物种子在土壤中消失,非湿地植物逐渐占有优势,湿地自然恢复难度巨大,这类退耕地需进行湿地植被人工重建。

沼泽湿地土壤种子库与环境因子的关系

沼泽优势植物种子密度随开垦年限变化特征

据此,提出基于种源限制的沼泽湿地植被恢复的开垦年限阈值(15-20年),并结合植物功能群变化对退耕地的沼泽湿地植被自然恢复潜力进行“高—中—低”三级划分,为退化沼泽湿地植被恢复技术优化和物种选择提供科学依据。目前该成果已被国内外多家著名的湿地生态恢复科研团队采用,作为制定流域尺度湿地生态恢复方案的关键参数。

沼泽湿地土壤种子库物种丰富度和种子密度随开垦年限变化特征

退耕地沼泽植物多样性自然恢复潜力分级

基于前期沼泽湿地土壤种子库理论研究,采用土壤种源中沼泽湿地物种数、优势种种子密度、湿地/非湿地物种比重三项指标,结合退耕地环境因子适宜性评估,发明了一种在大面积退耕地沼泽湿地植被恢复中选择自然恢复或人工恢复技术的判定方法,克服了目前我国大面积退耕还湿过程中沼泽湿地植被恢复措施的选择缺乏科学依据的问题。

针对莎草类等恢复难度较大的典型沼泽湿地优势植物功能群,发明了一种浮毯式沼泽湿地构建装置,克服了因退耕地种源缺乏和水位难以控制引起的目标物种难以恢复的难题,快速构建莎草类等沼泽植物类群发达稳定的根系系统,并不断发育扩张,形成具有自身稳定浮力作用的浮毯式沼泽湿地系统,最终通过无性繁殖的手段快速恢复沼泽湿地优势植被。

研究团队采用前述发明专利技术,通过土壤种子库快速研判,科学选用自然恢复和人工修复相结合的方式进行沼泽湿地植被恢复,并结合生境岛、生态廊道、生态沟渠构建和水文连通工程,在三江平原地区开展了水文-植被-栖息地多途径协同恢复,退耕还湿面积达1284.5亩,取得了预期的生态效益。

退耕还湿地沼泽湿地植被恢复效果(左图:恢复前;右图:恢复后)

该成果由东北地理所王国栋副研究员、姜明研究员、吕宪国研究员、武海涛研究员等共同完成,得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院青年创新促进会、东北地理所优秀青年人才基金项目的资助。

参考文献:

1.Wang,GD,Jiang,M,Wang,M,Xue,ZS.2019.Natural revegetation during restoration of wetlands in the Sanjiang Plain, Northeastern China. Ecological Engineering, 132: 49-55. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2019.04.001

2.Wang,GD,Wang,M,Lu,XG,Jiang,M.2017.Duration of farming is an indicator of natural restoration potential of sedge meadows. Scientific Reports, 7: 10692. https://doi.org/10.1038/s41598-017-11429-0

3.Wang,GD,Wang,M,Lu,XG,Jiang,M. 2015. Effects of farming on the soil seed banks and wetland restoration potential in Sanjiang Plain, Northeast of China. Ecological Engineering, 77: 265-274. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2015.01.039

附件下载: